1999

Prof. Dr. Arnold Wolff, ehem. Dombaumeister des Kölner Doms

Vorwort zu Stefan Kaisers Ausstellung „Architektonische Plastik“ im Maternushaus Köln

Stefan Kaiser

Architektonische Plastik

Seit die Menschen bauen, also aus Materialien unterschiedlichster Art Schutzgehäuse gegen Wind und Wetter, Kälte und Hitze errichten, schufen sie nicht nur nützliche Hilfen für das bessere Überlegen, sondern zugleich auch plastische Gebilde, die sich deutlich von jenen unterschieden, die die Natur selber hervorbrachte.

Sicherlich hat man zunächst keinen besonderen Wert auf die gestalterischen Qualitäten gelegt. Doch spätestens in dem Augenblick, wo das stets größer werdende, weiterentwickelte und mit speziellen, regional durchaus unterschiedlichen Eigenarten ausgestattete Haus als wesentliches Element der Identität eines Stammes verstanden wurde, kam seiner signifikanten, unverwechselbaren Gestalt ein hoher Wert zu. Das Haus wurde zum Erkennungszeichen, zum Typus.

Vom Haus für den Menschen war es nur ein kleiner Schritt bis zum Haus für den Herrscher und von diesem für den Wohnsitz für die verehrte Gottheit, zum Tempel. In diesem mussten sich die jeweils charakteristischen Elemente der jeweils eigenen Bauweise in besonders reiner, ausgeprägter Weise wiederfinden. So sicher aber, wie jene frühen Kultbauten vom Wohnbau ausgingen, so sicher entfernte sich das Gotteshaus auch in der Folgezeit von seinem Ursprung und wurde zur absoluten Form. Denn bald schon wurden, da die praktischen Qualitäten nicht mehr gefragt waren und auch die ökonomischen Zwänge des sparsamen Einsatzes der Mittel mehr und mehr entfielen, die plastischen Qualitäten zum einzig gültigen Maßstab. Das Haus für die Gottheit wurde zur Kultstätte, der Tempel zum Kunstwerk.

War bis dahin die Herstellung von Skulpturen auf die Wiedergabe von Tieren und später auch Menschen geschränkt geblieben, so trat nun, nach der Entwicklung des Kultbaues, eine zweite Gattung hinzu, nämlich die Nachbildung des Tempels in der Kleinplastik. Diese konnte sowohl als Erinnerungsmal, als Weihegabe oder auch als Urne für die Asche Verstorbener dienen. Von vielen Kulturen sind die frühen Gestalten ihrer Götterhäuser nur als Modelle bekannt, bei denen die Hauptmerkmale natürlich noch deutlicher herausgearbeitet wurden, was zwar auch schon bei den Tier- und Menschenskulpturen üblich war, doch nun eine neue Qualität erhielt. Zwar bilden auch diese Modelle eine Wirklichkeit nach, aber nicht eine natürliche, sondern eine künstliche, auch diese wiederum in künstlich überhöhter Form. Das Tempelmodell ist demnach die früheste Erscheinungsform der abstrakten Plastik und somit ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung des menschlichen Kunstschaffens. Archaische Werke dieser Art sind zwar selten, aber wo sie auftauchen erstaunen sie durch die geballte künstlerische Kraft, durch die Fähigkeit, trotz ihrer meist recht bescheidenen Abmessungen noch das Erschauern vor der Gottheit und ihrer Gewalt über das zerbrechliche menschliche Leben auszudrücken.

An Objekte dieser Art erinnern die Werke, die Stefan Kaiser hier vorstellt. Nicht, dass er von der Archäologie her käme oder aber sich in Museen von solchen Dingen hätte faszinieren lassen. Vielmehr scheint die Gemeinsamkeit hauptsächlich in einem Gespür für plastische Formen zu liegen, das jenseits aller kulturellen Vorprägung allen entsprechend begabten Menschen gemeinsam zu sein scheint. Denn von seiner Herkunft und Ausbildung her, ja selbst nach dem, was bislang aus seiner Werkstätte in der Öffentlichkeit sichtbar wurde, hätte man ganz andere Arbeiten von ihm erwartet. Gehört er doch, ganz allgemein gesprochen, zu jener äußerst lebhaften Kölner Bildhauerszene, die sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hatte und die auch heute noch aktiv ist. Damals gab es im Gebiet des Erzbistums Köln einen überraschend hohen, bis dahin unbekannten Bedarf an künstlerischen Arbeiten zur Ausstattung von Kirchen. Die meisten Gotteshäuser waren im Kriege beschädigt oder zerstört worden und mussten jetzt wiederhergestellt werden. Darüber hinaus machte die Umstrukturierung der Bevölkerung durch den Flüchtlingsstrom aus dem Ostern die Gründung zahlreicher neuer Pfarrgemeinden notwendig, die ebenfalls ihre Kirchen brauchten. Aber auch im profanen Bereich gab es viel zu tun. Neue Schulen und Amtsgebäude waren künstlerisch auszustatten, und auch Plätze und Gärten verlangten nach markanten neuen Skulpturen.

In den fünfziger Jahren war nicht nur die erstaunlich große Zahl der in Köln tätigen Künstler bemerkenswert, sondern auch die Breite ihrer stilistischen Möglichkeiten. Sie reichte von der berechtigten, oft mehr bemühten als künstlerisch kreativen „Kunst am Bau“ bis zu aufsehenerregenden plastischen Werken, die international Beachtung erlangten, wie etwa die Türen von Ewald Mataré am Kölner Dom. Nicht ganz ohne Bedeutung war hierbei die Rolle der Kölner Dombauhütte. Der damalige Dombaumeister Willy Weyres war nämlich von der bis dahin üblichen Praxis abgerückt, die durch Kriegseinwirkung zerstörten plastischen Werke der Kathedrale, also Wasserspeier, Kreuzblumen und Laufwerkfriese, dem vorher dort Vorhandenen gemäß zu erneuern. Statt dessen ermunterte er zeitgenössische Bildhauer, oft Absolventen der Kölner Werkschule, hier schöpferisch tätig zu werden und die eigene Phantasie spielen zu lassen. So entstanden in den zwischen 1948 und 1972 erneuerten Bereichen des Domes Zonen moderner Bildhauerkunst, in denen neugotisches Laubwerk weitgehend durch Themengruppen wie Monatsbilder, Tierkreissymbole, Szenen aus der Heiligen Schrift und oft auch durch solche aus dem täglichen Leben ersetzt wurden. Mancher später erfolgreiche Bildhauer hat seine Laufbahn als Steinmetzlehrling an der Dombauhütte begonnen, so zum Beispiel Ulrich Rückriem.

Eine besondere Schule bildete sich um Elmar Hillebrand, der zahlreiche Werke für die Kirchen, aber auch für profane Auftraggeber schuf und 25 Jahre lang als Professor für Plastik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen wirkte. Auch der in Wesseling lebende Paul Nagel, der kürzlich erst durch das monumentale neue Kreuz auf der Grabeskirche in Jerusalem hervortrat, ist in diesem Zusammenhang zu nennen.

In diesem Zusammenhang musste bislang als eines der jüngsten Mitglieder auch der Bildhauer Stefan Kaiser gesehen werden, der 1974 achtzehnjährig eine Lehre als Steinmetz und Steinbildhauer bei der Dombauhütte Köln begann. Schon bald fiel auf, dass er nicht nur die steinmetztechnischen Fertigkeiten sehr schnell begriff, sondern auch Neigung und Talent zu freiplastischem Gestalten zeigte. Dies brachte es mit sich, dass er vom Hüttenmeister zunächst vorsichtig an bildhauerische Arbeiten herangeführt wurde, die er bald mit große Geschick bewältigte. Konsequenterweise verließ er nach drei Jahren die Dombauhütte und ging als freier Mitarbeiter zu Elmar Hillebrand. Erst nachdem er einige Zeit in dessen Atelier verbracht hatte, begann er sein Studium an der Fachhochschule Köln in der Bildhauerklasse von Hans Karl Burgeff. Noch während der Ausbildung dort trat er bei Ausstellungen und in Galerien auf und begann Aufträge für kirchliche und private Kunden anzunehmen. Heute lebt er als freischaffender Bildhauer im Süden von Köln.

In den frühen Auftragsarbeiten von Stefan Kaiser spiegelt sich noch ganz klar der Stil der Kölner Schule der Nachkriegszeit. Doch erstaunlich schnell konnte er sich hiervon frei machen und gelangt bald zu einer eigenständigen Bildsprache. Diese deutete sich, zunächst noch zaghaft, bei den vier lebensgroßen Figuren aus Tuffstein an, die er für den Kölner Rathausturm beitrug. Bei weiteren Werken für Kirchen und private Auftraggeber trat sie schon deutlicher hervor. Allerdings sucht man vergebens nach leicht erkennbaren Merkmalen, denn ein Markenzeichen, geschweige denn eine „Masche“ hat er sich bis heute glücklicherweise nicht zugelegt. Vielmehr ging er stets sorgfältig auf den Zweck des Werkes und auf die Botschaft ein, die es vermitteln soll. Die Bewältigung der plastischen Qualitäten ist dabei selbstverständlich. Neben den meist großfigurigen Arbeiten stehen vereinzelt solche eher graphischer Art wie die Gedenkplatte aus Bronzeguss für den Kunstsammler Sulpiz Boisserée (1783-1854) im Kölner Dom.

Doch all dies macht nur den öffentlich sichtbaren, also den auftragsgebundenen Teil seines Schaffens aus. Seine eigentliche Leidenschaft sind jene freien Experimente mit Kleinformen, die in dieser Ausstellung zu sehen sind. Sie stellen keine Nachbildungen von realen Objekten dar, sondern entspringen rein der Phantasie des Künstlers. Auch folgen sie keinem erkennbaren Trend, denn irgendwelche Parallelen zu Werken anderer zeitgenössischer Bildhauer sind nicht zu finden.

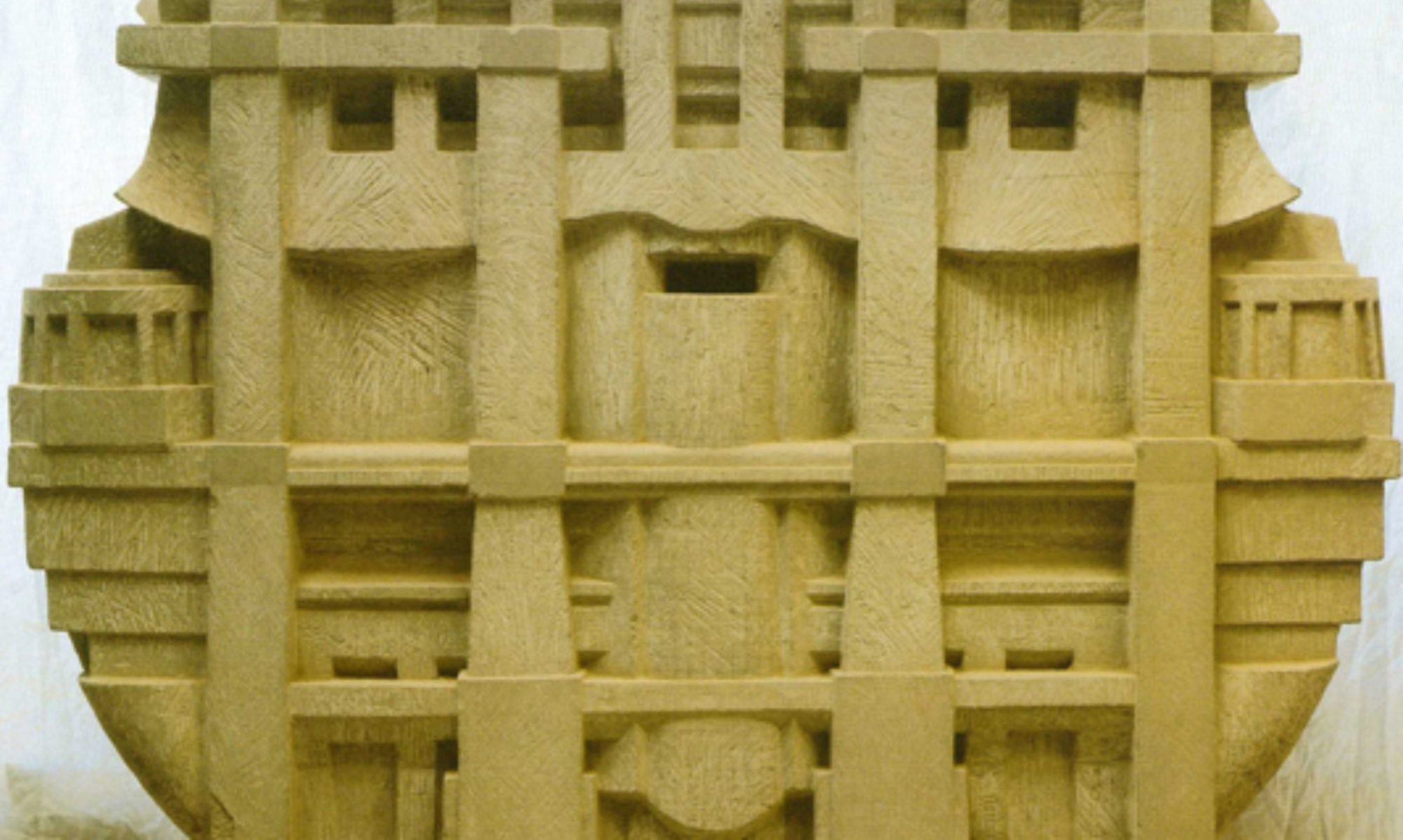

Vor uns stehen Gebilde, meist aus Bronzeguss, die nicht eben sehr groß sind, sondern eher handliches Format aufweisen. Schon auf den ersten Blick wirken sie reizvoll, vor allem reizen sie zum Anfassen, auch wenn dies bei Ausstellungen eigentlich unerwünscht ist. Neben die Frage, was sie darstellen sollen, tritt schnell die vielleicht noch neugierigere: Wie ist das gemacht? Wie formt man solche Teile, wie stellt man die Modelle her, die die Gießerei für das bronzene Endprodukt benötigt?

Hier zeigt sich, dass, wie bei den meisten Künsten, das Herstellungsverfahren ein ganz wesentlicher Teil des Entstehungsvorganges ist, gerade dann, wenn man es den fertigen Werken nicht ansieht, Und dass hier eine ganz bestimmte Vorgehensweise angewandt wurde, ist leicht erkennbar. Im Prinzip ist der Gedanke recht einfach. In einen Tonkörper, vielleicht ein Würfel von etwa 40 cm Kantenlänge, werden mit Hilfe von unterschiedlich profilierten Stäben und anderen Gegenständen von mehreren Seiten her Vertiefungen und Kanäle eingestochen, die dann mit flüssigem Wachs ausgegossen werden können. Nach dem Erkalten bildet das Wachs einen plastischen Körper, der dem vorherigen Hohlraum entspricht und der nun, gelegentlich durch vorsichtiges Nacharbeiten leicht korrigiert, als Modell für den Bronzeguss dient.

Natürlich ist dieses Verfahren nichts absolut neues, und wahrscheinlich wurde es mehr oder weniger bewusst bereits von vielen Bildhauern angewandt. Künstlerischen Eigenwert erhielt es jedoch vermutlich erstmals durch Elmar Hillebrand, der damit viele verblüffende Effekte erzielte, etwa bei dem großen Osterleuchter im Kölner Dom. Stefan Kaiser machte sich diese Technik zueigen und entwickelte sie für seine Entwürfe weiter. Er erhob es vielmehr zum eigentlichen, ja zum einzigen Entwurfskonzept, und wahrscheinlich ist er zur Zeit auch der einzige Künstler, der auf diesem Wege Skulpturen hervorbringt.

Nun könnte mit dieser Methode nahezu jeder, der mit Ton und Wachs umzugehen versteht, plastische Gebilde erstellen und sie als Kunstwerk ausgeben, Das Besondere an den Arbeiten Kaisers ist es, dass unter seinen Händen Skulpturen entstehen, die trotz ihrer geringen Größe maximal 45 cm Höhe eine erstaunliche Monumentalität ausstrahlen, ja auf den ersten Blick an sakrale Gegenstände, etwa an Kultgeräte oder Weihegaben erinnern.

Hier nun schließt sich der Kreis. Ohne es direkt angestrebt zu haben, schafft Stefan Kaiser Objekt, die den Tempel- und Palastmodellen vergangener Zivilisationen nahe kommen. Nicht das hausartige ist es was sie verbindet, denn Kaisers Plastiken sind keine verkleinerten Bauwerke. Es ist vielmehr der beiden innewohnende Charakter des Statuarischen, der ungewohnten Erhabenheit.

Dabei gibt es durchaus Parallelen zur Architektur, keine vordergründigen zwar, sondern eher versteckte. Zwar spielt bei Bronzewerken die Statik nur eine untergeordnete Rolle, denn das Material ist fest und zäh und erlaubt Konstruktionen, die in Holz oder gar Stein ganz unmöglich wären, und manche Bildhauer, antike wie moderne, spielen gerne mit diesen Möglichkeiten. Doch bei Stefan Kaiser stimmt in jedem Falle die innere Tektonik, die Ausgewogenheit der Komposition. Den Elementen des Lastenden entsprechen stets tragende Glieder. Gelegentlich sieht man vier senkrechte Pfeiler, die an die schlichteste Art des antiken Tempels erinnern. Wie bei späthellenischen Bauten sind manchmal die beiden mittlernen Säulen weiter auseinandergerückt und betonen so Symmetrie und Standfestigkeit. Überhaupt eigenen sich Fachausdrücke des Bauwesens trefflich zur Beschreibung der Objekte. Man kann von Fassaden sprechen, von Giebeln, Fenstern, Säulen und Strebepfeilern, man könnte Grundrisse davon zeichnen, Aufrisse und Querschnitte. All das trägt dazu bei, in ihnen Modelle gebauter oder geplanter Architektur zu sehen.

Die intuitive Begabung des Künstlers zeigt sich vor allem darin, dass er zielsicher Formen hervorbringt, die aus sich selbst heraus wirken, Sie schaffen eine Aura um sich, besonders wenn sie an geeigneten Orten zur Aufstellung kommen und in Zusammenhängen sichtbar werden, die ihnen gegenüber absolute Fremdwelten sind, also in einem Büroraum, einer Wohnung oder auch im Schaufenster eines Juweliers. Ihre plastischen Qualitäten sind so zwingend, dass man sie sich, entsprechend vergrößert, als gewaltige Strukturen in einem Park oder einer freien Landschaft vorstellen kann. In der Phantasie des Betrachters entstehen dann doch wieder Tempel- und Palastruinen, monumentale Bauten urtümlichen Zuschnitts.

Bei genauerer Betrachtung sieht man den hier ausgestellten Objekten an, dass sie über einen längeren Zeitraum entstanden sind. Suchen, Erproben, Experimentieren und Variieren scheint ein wesentlicher Zug in der Reihe dieser Werke zu sein. Ganz offensichtlich ist der Wandel, der sich im Laufe der Zeit vollzogen hat. Der Künstler lernt demnach bei jeder neuen Arbeit mehr, dringt tiefer in sein Schaffensfeld ein und bringt immer eigentümlichere Formen hervor. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann dies zu Werken noch höheren Ranges und noch subtileren Reizes führt. Die Kraft hierzu besitzt Stefan Kaiser nach dem, was diese Ausstellung zeigt, gewiss.

Prof. Dr. Arnold Wolff, 1999